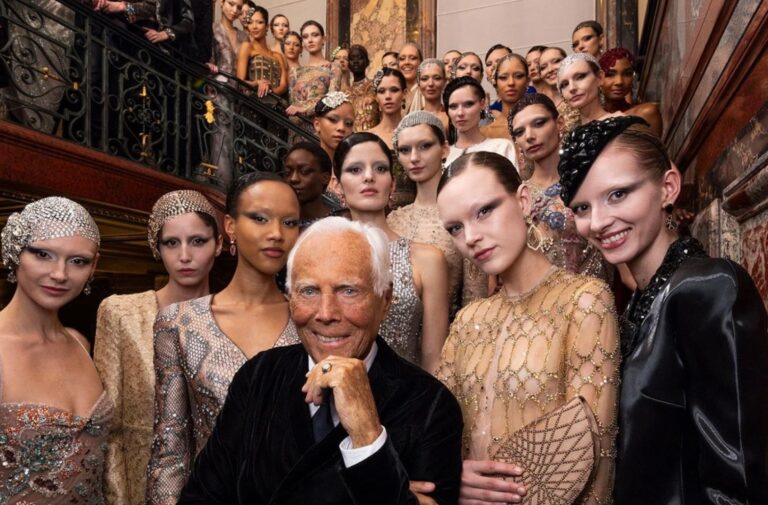

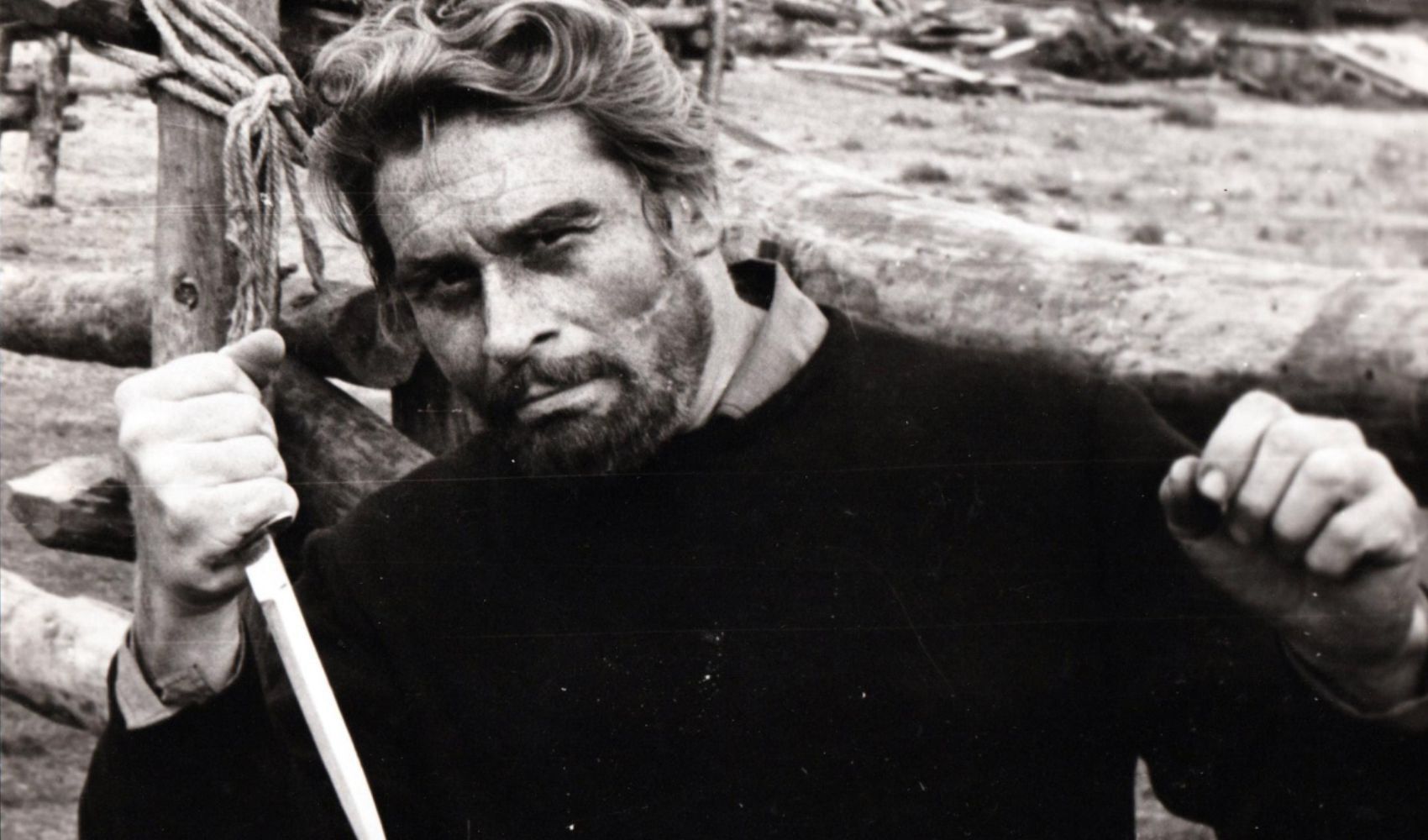

El Galician Freaky Film Festival (19–27 de septiembre, Vigo) no solo programa películas: propone lecturas. Este año, bajo el leitmotiv del “Mad Doctor”, el GFFF hace algo más que invocar a Frankenstein y su descendencia: repara una memoria rota del cine popular español rescatando a Luis Barboo, vigués, especialista y actor secundario con casi 150 títulos, rostro del spaghetti western y del fantaterror, que trabajó junto a Eastwood, Heston, Connery o Schwarzenegger. El “freaky” aquí no es pose; es método: mirar lo marginal para volver a colocar en el centro lo que construyó la cultura de masas.

Barboo, el cuerpo que sostuvo el mito

La historia del cine se escribe con apellidos grandes y primeros planos, pero la maquinaria la mueven cuerpos anónimos: especialistas, secundarios, figuración. Barboo es la mejor metáfora de esa energía invisible. Su cicatriz, su físico rotundo, su disponibilidad para morir mil veces —a tiros, abrasado, atravesado por flechas— sostuvieron el verosímil de una era. Reponer su nombre —con proyección de Conan, el Bárbaro y coloquio “Luis Barboo: el vigués que caminó con las estrellas”, más un nuevo premio al “actor secundario más sufrido”— no es nostalgia; es educación audiovisual básica. Enseña a mirar los créditos, a reconocer oficios y a desmontar la falacia del “autor solitario”. El cine es un deporte de equipo.

El “científico loco” como espejo de hoy

Dedicarse al “Mad Doctor” en 2025 no es capricho retro. Es una forma de hablar del presente: frontera ética de la IA, biotecnología, manipulación algorítmica, promesas de salvación técnica… El arquetipo del doctor desbordado por su descubrimiento funciona como fábula moral y, a la vez, como sátira del poder: conocimiento sin frenos, instituciones que miran para otro lado, público fascinado. De Young Frankenstein a X: The Man with the X-Ray Eyes (homenaje colateral a Corman), el programa traza un puente entre el laboratorio de celuloide y los laboratorios reales donde hoy se dirimen libertades y límites.

Vigo como laboratorio cultural

El GFFF ha entendido algo que muchos festivales medianos no terminan de ejecutar: o te vuelves ciudad o te vuelves irrelevante. Zombi Walk por el centro, concurso de cómic con el “Doctor Vigo”, Pequefreak ampliado con jurado infantil… La programación desborda las salas y compromete al territorio. Eso genera pertenencia (marca), pero también cantera (públicos futuros) y conversación (prensa, redes, hostelería). Y lo hace sin complejos, abrazando la mezcla alta/baja cultura: The Rocky Horror Picture Show como clausura-celebración performativa a los 50 años legitima el ritual colectivo y pone a Vigo en el mapa de la cinefilia que canta, baila y piensa.

Cortos: el músculo real del género

La Sección Oficial con 74 cortometrajes de 34 países y 65 estrenos en Galicia es la otra gran noticia. El corto es, hoy, el I+D del fantástico: prueba ideas, destila atmósferas, afina tono. Los bloques (del terror asiático al humor negrísimo de Co Cu Torcido, del “Serie B-estial” al hipnotismo visual de Alimento para o maxín) funcionan como mapa de tendencias: cuerpos mutantes, ansiedad tecnológica, sátira social. Que el jurado incluya perfiles conectados con circuitos como Tribeca, SXSW, Fantasia o MOTELX no es decorado; es estrategia de circulación internacional para quienes ruedan desde la periferia.

Lo que este cartel nos dice (más allá del fandom)

-

Reparación de memoria: Barboo devuelve dignidad a los oficios y educa a la mirada.

-

Arquetipos vigentes: el “Mad Doctor” lee el presente mejor que muchos ensayos.

-

Ciudad implicada: cuando la programación ocupa calles y familias, el festival deja de ser evento y se vuelve ecosistema.

-

Industria y futuro: los cortos no son teloneros; son el pipeline creativo.

-

Fiesta con pensamiento: Rocky Horror resume la tesis del GFFF: disfrutar no es incompatible con pensar.

Un matiz crítico necesario

El riesgo de festivales con personalidad tan marcada es caer en la autorreferencia y el guiño para iniciados. El antídoto es justamente lo que el GFFF ya está activando: pedagogía (coloquios, contexto), transversalidad (familias, cómic, calle) y rigor curatorial (líneas temáticas con sentido, no simple compilación de “cosas raras”). La clave ahora es medir impacto: ¿cuánta prensa nacional e internacional convierte el homenaje a Barboo en relato? ¿Cuántos jóvenes vuelven a casa y buscan su filmografía? ¿Cuántos cortos encuentran circuito tras su paso por Vigo? Si esas agujas se mueven, la apuesta estará ganada.

Resucitar a Luis Barboo es resucitarnos a nosotros: a una cultura que suele olvidar sus engranajes y celebra solo las fachadas. El GFFF propone un pacto honesto: celebremos el gozo freak, sí, pero hagámoslo con memoria, con ciudad y con industria. Entre el laboratorio del “Mad Doctor” y el sudor del especialista, ahí late la mejor versión del cine fantástico: una criatura hecha de ideas, cuerpos y comunidad. @mundiario