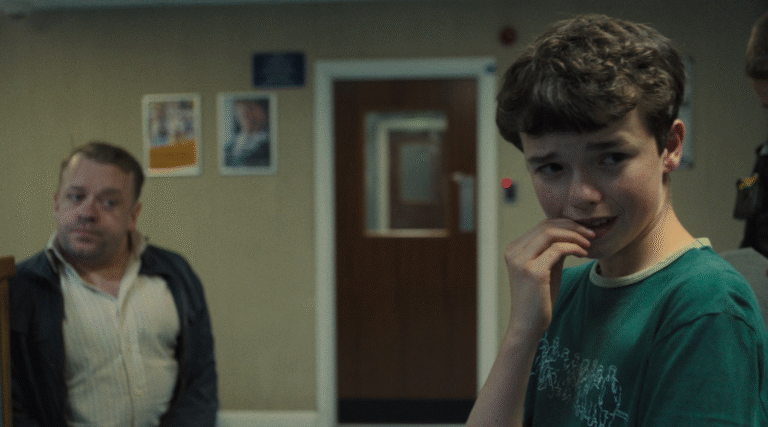

En un festival acostumbrado a escándalos mediáticos y alfombras rojas, lo realmente perturbador de Caza de brujas no está en sus imágenes sino en lo que despierta: preguntas que nadie quiere formular en voz alta. Luca Guadagnino, fiel a su estilo, construye un relato que se mueve en el terreno de las zonas grises, allí donde el juicio rápido y el aplauso automático resultan insuficientes. Y lo hace con Julia Roberts en un papel que desafía su propia imagen pública: la actriz que durante décadas encarnó el carisma luminoso de Hollywood se convierte aquí en una profesora de ética obligada a confrontar su incapacidad para dar respuestas claras.

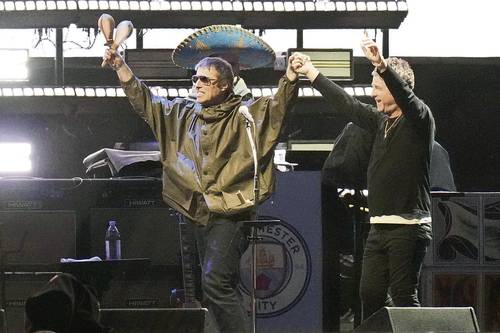

La polémica no se ha hecho esperar. En la rueda de prensa, más que hablar de cine, se cuestionó si la obra banaliza el movimiento Me Too o si resucita clichés sobre mujeres enfrentadas. Roberts respondió con ironía, pero también con firmeza: el objetivo no es entregar conclusiones cerradas, sino obligar a conversar. Ese matiz, sin embargo, es precisamente el que más incomoda. En una sociedad dominada por la urgencia de las consignas, por la búsqueda de un “sí” o un “no” que permita clasificar, el cine de Guadagnino apuesta por lo contrario: incomodar, provocar contradicciones, abrir dilemas que no encajan en titulares de 280 caracteres.

El verdadero valor de Caza de brujas está ahí. No en ofrecer un manifiesto político ni en dar respuestas prefabricadas, sino en recordarnos que incluso las causas más justas se debilitan si se convierten en dogma. Que el feminismo, como cualquier movimiento social, necesita también enfrentarse a sus contradicciones internas para no fosilizarse. Que el consentimiento, el poder o la sororidad no son categorías abstractas, sino realidades atravesadas por emociones, intereses y fallos humanos.

Guadagnino no rehúye la incomodidad: la busca. Sus películas anteriores ya habían mostrado una inclinación por el exceso, la belleza lujosa y el detalle obsesivo, pero en esta ocasión lo estético queda subordinado a lo ético. El espectador sale con preguntas que, más que resolverse, se multiplican: ¿puede una víctima tener defectos sin que eso mine su condición de víctima? ¿puede una mujer comprometida fallar en su apoyo a otra sin dejar de ser feminista? ¿puede el cine plantear estas cuestiones sin que se le exija tomar partido de antemano?

En tiempos en los que la conversación pública se reduce a trincheras ideológicas y respuestas instantáneas, esta película reivindica algo casi revolucionario: el derecho a la duda. Ese derecho, que parece haberse perdido en el ruido de las redes sociales, es el que permite que una obra de ficción actúe como catalizador de debates necesarios. Y quizá por eso la película no podía llegar en otro momento ni en otro lugar: Venecia, cuna de tantas batallas artísticas, ha servido de escaparate para un film que no teme a la controversia, sino que la convierte en parte de su propio guion.

Más allá de su calidad cinematográfica —que cada espectador valorará según su tolerancia a las digresiones y al pulso narrativo de Guadagnino—, la obra marca un punto de inflexión en la conversación cultural: o aceptamos la complejidad o nos condenamos a vivir de consignas. El cine, cuando se atreve a incomodar, nos recuerda que lo humano nunca cabe en una sola verdad. @mundiario