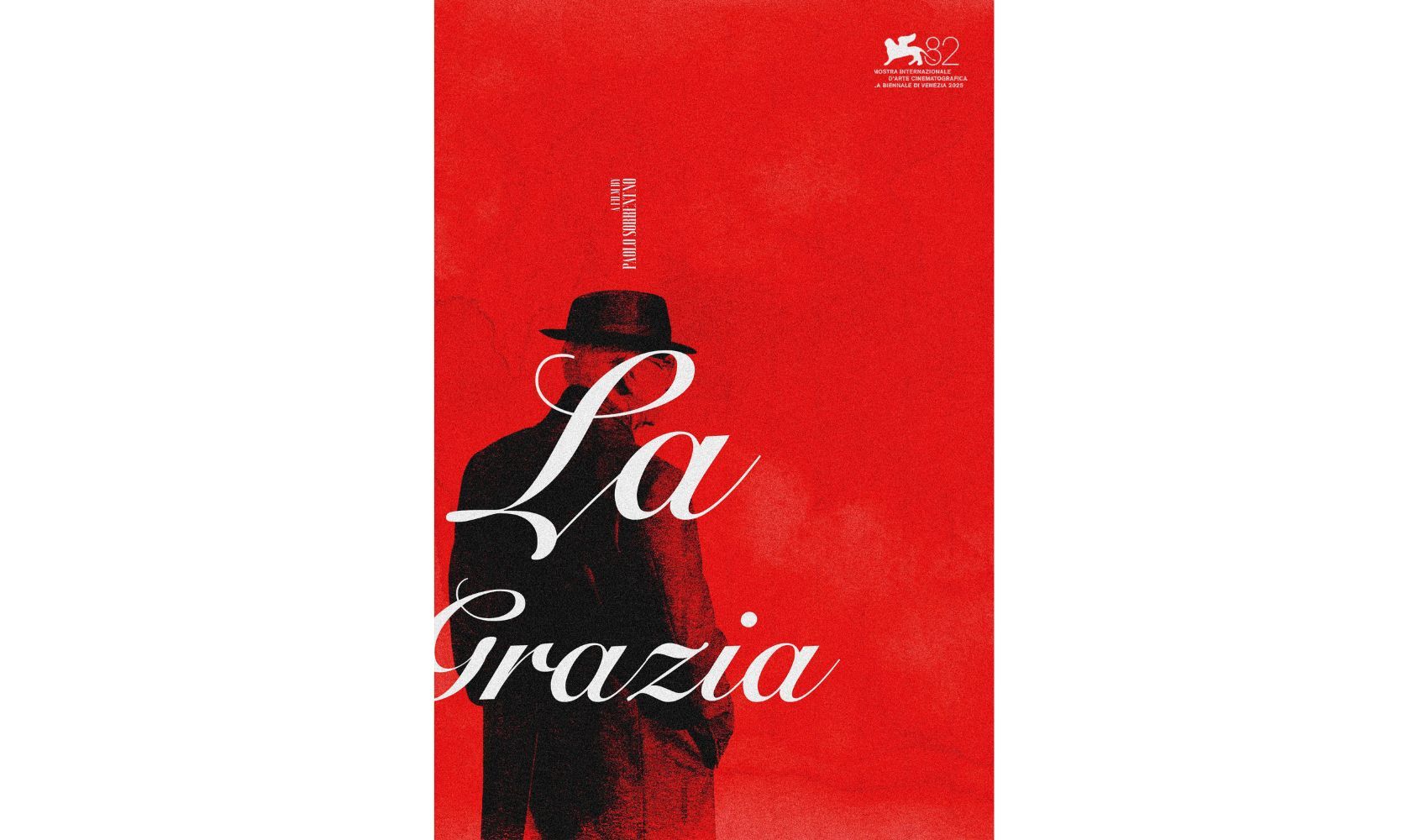

Venecia vuelve a vestirse de gala, pero esta vez el brillo de las estrellas convive con un clima cargado de dilemas morales. La inauguración del festival con La gracia, de Paolo Sorrentino, no es solo un acontecimiento cinematográfico: es una declaración de intenciones. El cineasta italiano propone, con su característico equilibrio entre lo sublime y lo ridículo, una mirada íntima a la decadencia del poder y a la vulnerabilidad del individuo, encarnada en un presidente de la República que, al borde del final de su mandato, parece haberse vaciado de vida y certezas.

El filme no se conforma con narrar la historia de Mariano de Santis —un jurista imperturbable, apodado “Hormigón armado”, que de repente se enfrenta a la duda y al recuerdo de un amor perdido—; va mucho más allá. Sorrentino explora la dimensión más incómoda de la existencia: ¿qué hacemos con nuestros días?, pregunta el guion a través de la hija del protagonista, interpelando también al espectador. Y esa pregunta resuena con fuerza porque La gracia no se limita a ser una fábula sobre la vejez, la soledad o la melancolía: es también una meditación sobre la eutanasia, la violencia machista, el perdón y las segundas oportunidades.

No es casual que la semilla de la película germine en un hecho real: la concesión de un indulto por parte del presidente italiano a un hombre que mató a su esposa enferma de Alzheimer. A partir de ahí, Sorrentino compone un relato sobrio y elegante, lejos del barroquismo que a veces amenaza con devorar su cine. Aquí no hay fuegos artificiales ni giros gratuitos; hay contención, un guion sólido y la complicidad de Toni Servillo, que demuestra por séptima vez que es mucho más que un actor fetiche: es un alter ego artístico.

La Mostra no podía haber elegido un arranque más simbólico. Mientras las alfombras rojas acaparan titulares y los flashes intentan perpetuar la ilusión de la industria, fuera del Palazzo del Cinema se alzan pancartas en defensa de Palestina. El festival, presionado por un manifiesto firmado por figuras como Loach, Rohrwacher o Bellocchio, intenta mantener su papel de foro cultural “abierto al diálogo” y al mismo tiempo esquivar acusaciones de tibieza. La guerra en Gaza se cuela en la conversación, recordando que el cine, por mucho que huya del ruido, nunca flota en el vacío.

En ese contexto, La gracia se convierte en un espejo incómodo: cuestiona no solo la ética política sino también la moral privada. Frente a un mundo que vive instalado en la urgencia y la simplificación, Sorrentino reivindica la belleza de la duda, la lentitud, la contradicción. Su cine, a ratos tierno y a ratos cruel, vuelve a recordarnos que la emoción y el pensamiento pueden convivir sin anularse.

¿Perfección absoluta? No. Quizá le sobre metraje; quizá la trama central podría haberse comprimido sin perder profundidad. Pero son matices menores. Lo esencial permanece: una película que, en tiempos de titulares veloces, nos obliga a detenernos. Que, como sugiere su propio título, nos regala el privilegio de interrogar, aunque no haya respuestas definitivas.

Si algo ha quedado claro tras el primer aplauso en la Mostra es que Venecia arranca con un filme que desborda el marco del festival. Porque, al final, la gracia —como dice uno de sus diálogos más luminosos— no es certeza, sino belleza en estado puro: la belleza de la duda. @mundiario