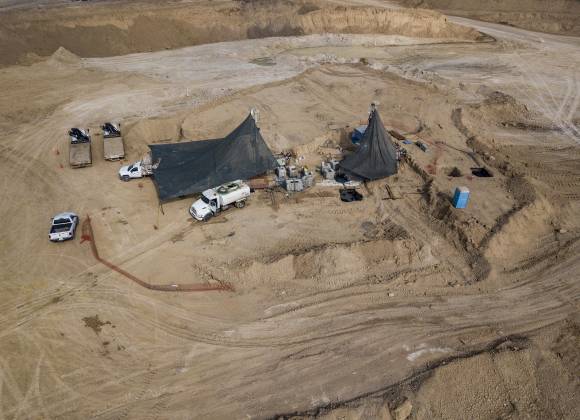

A casi tres años de la tragedia en la mina El Pinabete, en la Región Carbonífera de Coahuila, los avances en materia de justicia siguen siendo dolorosamente parciales.

Si bien el rescate de los cuerpos de los diez mineros fallecidos ha sido un paso necesario para la dignidad de las víctimas y el consuelo de sus familias, hay heridas abiertas que el Estado mexicano aún no se ha decidido a cerrar. Una de ellas, quizá la más olvidada, es la de los cinco mineros sobrevivientes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo, 448 años: fortalezas y desafíos para el futuro

En el reportaje que publicamos en esta edición, dentro del suplemento de periodismo de investigación, SEMANARIO, se detalla la historia de Fidencio Sillas Álvarez, Raymundo Tijerina Amaya, Jorge Alfredo Sánchez Domínguez y Fernando Pompa Orta, quienes no sólo vivieron para contarla, sino que desde entonces han tenido que sobrevivir con secuelas físicas y psicológicas profundas.

Hoy, cuando deberían estar recibiendo atención prioritaria, digna y expedita por parte del Estado mexicano, tienen que exigir –por medio de un escrito formal– lo que debería ser un acto de justicia elemental: la reparación del daño.

En agosto de 2024, presentaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) una solicitud de indemnización por 50 millones de pesos, amparados en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Lo hicieron con base en los daños provocados por un sistema que permitió que El Pinabete operara con flagrantes irregularidades, sin una sola inspección, bajo la mirada omisa de la autoridad. La tragedia, entonces, no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia de la negligencia institucional.

Las lesiones de estos trabajadores van mucho más allá de lo físico. A los daños en oídos, pulmones, columna y rodillas, se suman las afectaciones emocionales que documenta el IMSS: estrés postraumático, ansiedad, terrores nocturnos y una constante sensación de vulnerabilidad. Su capacidad para trabajar ha quedado seriamente mermada y, con ello, su derecho a una vida digna.

El silencio del Estado mexicano ante esta exigencia es, en sí mismo, otra forma de violencia. Ya ha pasado un año desde que los mineros presentaron su reclamo, y no hay respuesta.

La promesa de resolverlo “a la mayor brevedad” se ha desvanecido en la lentitud burocrática que suele aplicarse a los pobres, a los invisibles, a los que no tienen tribuna ni poder.

La justicia no puede limitarse al rescate de cuerpos ni a actos simbólicos. También debe incluir el reconocimiento del daño a los sobrevivientes, el castigo a los responsables y, sobre todo, el compromiso real de que tragedias como la de El Pinabete no se repetirán.

Esto implica inspecciones efectivas, sanciones ejemplares y una transformación profunda del sistema de seguridad en las minas.

La tragedia ya ocurrió. Lo que sigue ocurriendo es el olvido. Y contra eso también hay que luchar.