Por Julio García G. / Periodista de Ciencia

Desde tiempos inmemoriales, quizá desde la época en que egipcios, árabes y griegos realizaron las primeras observaciones del firmamento, Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes, y cuyo nombre se le atribuye a los árabes, ha dado mucho de qué hablar porque, además de estar situada en la constelación de Orión (un poderoso cazador gigante, de acuerdo con la mitología griega), a unos 642 años luz de la Tierra, presenta cambios periódicos en su luminosidad, lo cual, a lo largo de más de 200 años, ha mantenido atónitos a los astrónomos.

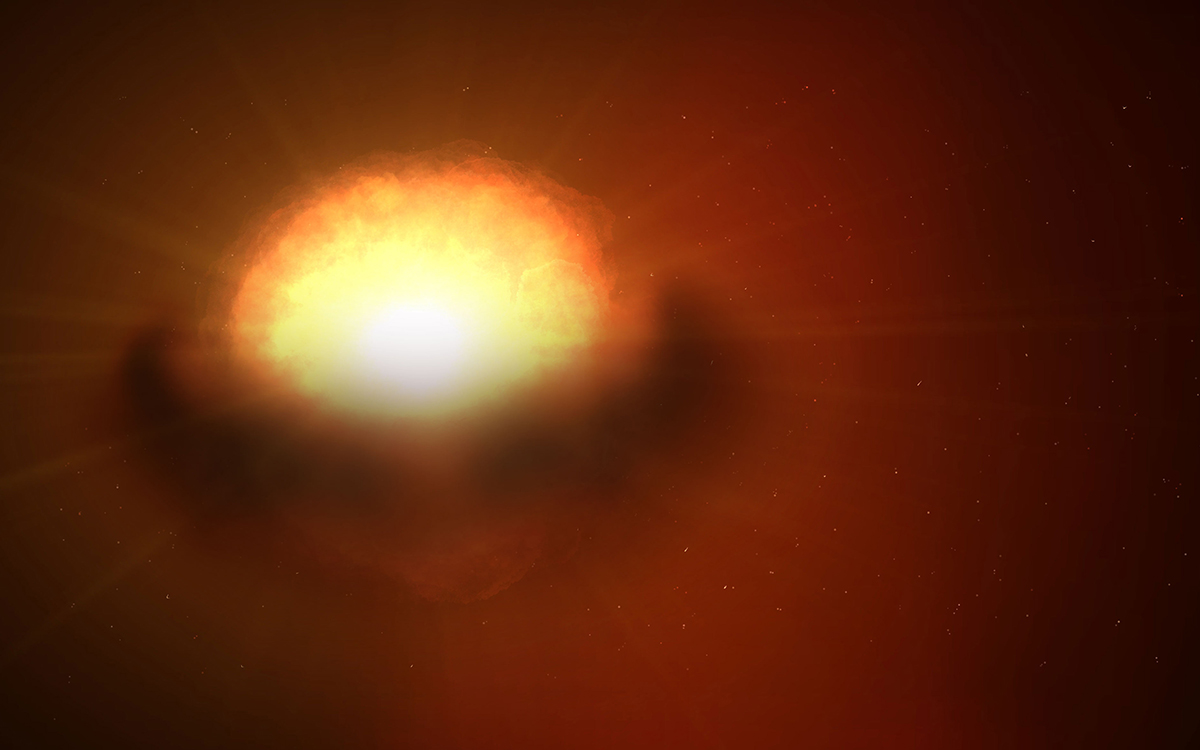

Ahora bien, ¿por qué Betelgeuse, una supergigante roja que es cientos de veces más grande que el Sol, presenta cambios tan evidentes e inexplicables en su luminosidad?

Las primeras variaciones lumínicas fueron observadas de manera sistemática por el astrónomo de origen británico Alexander Herschel, nieto del famoso astrónomo William Herschel, en siglo XIX.

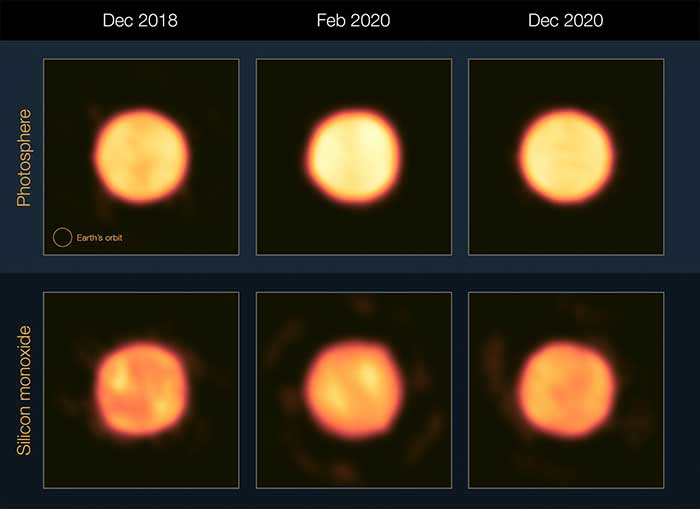

No obstante, fue entre 2019 y 2020 cuando un grupo de científicos lo atribuyó a los efectos producidos por nubes de polvo y gas que bloqueaban temporalmente su luz. También se pensó que podría tratarse de una mancha “fría” similar a las que se producen en el Sol (estas manchas, conocidas como manchas solares, suelen ser menos luminosas debido a que son mucho más frías en comparación con el resto de la superficie solar).

Por último, también se barajó la hipótesis de que –debido a los cambios en su brillo– Betelgeuse estaba a punto de explotar y que, en cualquier momento, podría convertirse en una supernova.

No obstante, conforme transcurrieron los años, ésta no explotó ni se espera que lo haga a corto plazo ya que, de acuerdo con una investigación publicada el pasado 24 de julio en la prestigiosa revista The Astrophysical Journal Letters, esta supergigante roja posee, en realidad, una estrella compañera.

La estrella compañera de Betelgeuse –aunque ahora no se sabe demasiado sobre sus características– tiene menos de una masa solar, lo que indica que es menos masiva que el Sol y podría tratarse de una enana roja. Las estrellas enanas rojas son los astros más comunes del Universo. Debido a su temperatura (relativamente baja en comparación con otras estrellas más masivas) tienen un color rojizo o anaranjado (el Sol es un poco más caliente que las enanas rojas y, por esa razón, se le denomina enana amarilla).

Por otro lado, Betelgeuse es unas 10,000 veces más brillante que el Sol. De ahí que haya sido prácticamente imposible determinar, en su momento, que tuviese una compañera.

Sin embargo, gracias a observaciones realizadas con el telescopio de ocho metros Gemini, situado en Hawái, y a una técnica denominada speckle imaging, los astrónomos lograron obtener bastantes imágenes de alta resolución de exposiciones muy cortas con la finalidad de contrarrestar las distorsiones provocadas por la atmósfera terrestre.

De hecho, cuando miramos al cielo, los objetos que observamos, como estrellas y planetas, suelen verse con un parpadeo constante y, justamente, gracias a esta técnica, dicho parpadeo producido por los efectos de la atmósfera tiende a desaparecer. Esto se debe a que los científicos toman imágenes muy rápidas del objeto que están estudiando. Posteriormente éstas son procesadas mediante algoritmos especiales que permiten crear imágenes nítidas a las que prácticamente se les eliminan todas las aberraciones.

Hay que mencionar también que, algo que llamó la atención de los astrónomos tras este hallazgo, es que la compañera de Betelgeuse se encuentra a una distancia equivalente a cuatro veces la distancia existente entre la Tierra y el Sol, por lo que, en términos astronómicos, es sorprendentemente cerca para un sistema binario (un sistema que tiene dos estrellas) cuya estrella principal es, precisamente, una supergigante roja.

Por lo tanto, a partir de ahora, los investigadores tendrán que determinar por qué dicho sistema binario presenta un comportamiento inusual, es decir, tendrán que saber por qué Betelgeuse y su compañera se encuentran relativamente tan cerca una de la otra y, por qué, dada esta cercanía, la estrella más grande no atrae a la de menor tamaño por el efecto de atracción de la gravedad.

Además, seguramente este descubrimiento será el parteaguas para mejorar las observaciones de sistemas binarios y quizá –aunque esto todavía ni siquiera se ha planteado– se podría utilizar el telescopio James Webb de la NASA, el cual se encuentra en el espacio y es el más potente construido hasta la fecha, para poder observar de manera más detallada las características de Betelgeuse y su compañera.

La lección que nos deja este importante descubrimiento es que el pensamiento científico, al contrario que otras formas de pensamiento, posee un mecanismo que le permite aprender y reconocer sus propios errores. Sin este mecanismo –sin el método de la observación rigurosa y la evidencia– seguramente sería imposible lograr hallazgos que permitan avances en lo concerniente a la comprensión de la naturaleza.

Por ejemplo, sin las observaciones rigurosas que posibilita la tecnología actual, los astrónomos habrían mantenido circulando otras hipótesis erróneas sobre qué realmente está provocando los cambios en la intensidad de brillo en Betelgeuse.

Se considera muy probable –dado los resultados de las observaciones– que estos cambios de brillo estén relacionados con la presencia de su estrella compañera, la cual podría bloquear parcialmente la luz de Betelgeuse durante ciertos periodos de tiempo. Estos eventos parecen seguir dos ciclos regulares: uno que ocurre cada 400 días y otro que se repite cada seis años.